翻譯系講座回顧:翻譯是發現和再現真相的過程

2017年10月10日晚👮🏻♀️,北京外國語大學高級翻譯沐鸣2副院長李長栓教授受外文沐鸣2邀請來到沐鸣2娱乐🛍,為學校師生以及一些翻譯界人士帶來了題為“翻譯是發現和再現真相的過程”的講座🪳,陶友蘭教授主持講座並致歡迎辭🫱🏼🙂↔️。

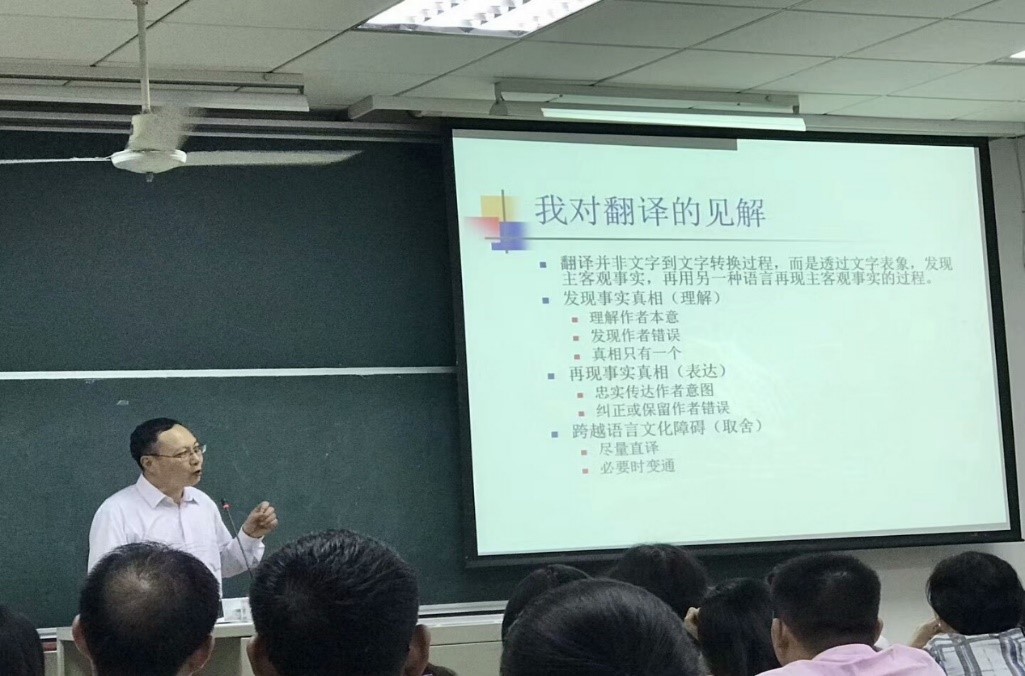

李老師在講座中與大家分享了自己對於翻譯的見解,他將自己25年資深翻譯經驗總結為三個詞——理解,表達和取舍👪。在本次講座的主題下,這三個詞則被闡釋為“發現事實真相”,“再現事實真相”和“跨越語言文化障礙”。而要做到這幾點,則要求譯者要理解作者原意,同時進行忠實表達🏫🥱,多提問,多搜索,多查證,同時表達形式也要靈活調整🧑🏻🎨。

李老師十分重視原文中包含的“真相”🙏🏼⚡️。行百裏者半九十,對於文本的理解哪怕只有1%的疑惑也要多加查證。如果對於一個詞語🐲、概念自己不能解釋,那就是不懂,就一定要去搜索🏆🔁。而“真相”也需要判斷,需要挖掘。因此在翻譯過程中要多提問題,多找漏洞✩🐺。比如“堅持好幹部原則”這一句,到底應該理解為堅持“好幹部”原則還是好好堅持幹部原則⌨️。發現了這一問題後就要搜索查證,最後發現“好幹部”原則是習近平總書記講話中提到的🔑,由此才確定了“真相”。再如,一篇文章內包含秦漢時代與東晉南北朝糧食產量比例的計算結果,譯員不能直接照搬🆑,而應該多個心眼,核實對錯👮🏿。李老師和他的學生在發現問題後🧗♂️,通過不斷搜索查詢,甚至找到兩本專業書籍進行核對最終得出了正確的數字🌑。“Evidence-based translation”、“科學翻譯觀”的重要性不言而喻。

那麽,到底應該如何來搜索查證呢👨🏻🎨?李老師有一句名言,“沒有Google就做不好翻譯。” 原文有方位描述的🦫,搜索查看相關地圖;有指向文內某處或文外某處的🌑,查看核實;涉及中國或漢字文化圈的🤌🏿,查看中文原始資料。這些對於譯員的信息檢索💦、獲取能力有一定要求;而這樣的查證過程更需要的則是譯員的責任心和以及對翻譯的熱愛。比如在翻譯“1271年🧔🏼♀️,馬可波羅繼承其父親衣缽來到中國……”這一段時👼🏿,如果沒有求真👨🏼🏫、查證的精神👨🏿🏫😷,那麽或許譯員就會直接翻譯。但一個重視“真相”的譯員卻會通過Google等途徑核實這其中的時間、地點等史實,然後便發現“1271年”是馬可波羅出發的時間,而且他不是“繼承父親衣缽”,而是和父親、叔叔一起出發的🤜🏿。這樣🕵🏻,翻譯才是發現並再現了真相👳🏿♀️。

除了Google,其實還有其他應對這些問題的方法以及提升翻譯質量的策略。在跨越文化障礙這個問題上,李老師多次提到大部分原文可以通過直譯較為自然地表達好原義🫴🏻,譯員不能畫蛇添足🧑🏿🎤;但同時也有一小部分原文難以直譯,那麽這時就要變通取舍🐘。省略、簡化、概括、補充🥄、解釋、改寫等變通方法,對中英文寫作規律和語言運用的熟練掌握✖️🧓,以及批判性思維等都能幫助提升譯員的自身能力🧘🏼♀️。

翻譯不是從文字到文字,譯員要批判看待機器翻譯🉑,加強語言功底,考慮讀者感受同時多做檢驗,否則就容易出現將“簽到處”譯為“sign everywhere”這樣的笑話。

提升自身語言能力,掌握多個策略方法🪠,再加上求真🔢、求實的查證精神,就能更好的理解🙋🏿♀️、表達原文,發現並再現真相。而這樣的譯者的精神,指引的是生活和社會的方方面面。

李長栓教授的講座,觀點獨特🚣🏼,幹貨滿滿🔺,在大家的不舍和掌聲中圓滿結束🍩。翻譯就是求真🍞,翻譯就是研究,翻譯就是查證😯。千姿百態的真實案例,風趣幽默的獨到求解,再現的是譯者精益求精的翻譯態度和求真求善的責任感👨🏿🏫👖。“小心翻譯🎙,多方求證”,批判性思維必不可少。翻譯看似是簡單的文字轉換💃🏽,然而要做好翻譯,背後蘊含的卻是長期的努力和堅持🦸🏼。堅持“真相”,堅持查證。

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接